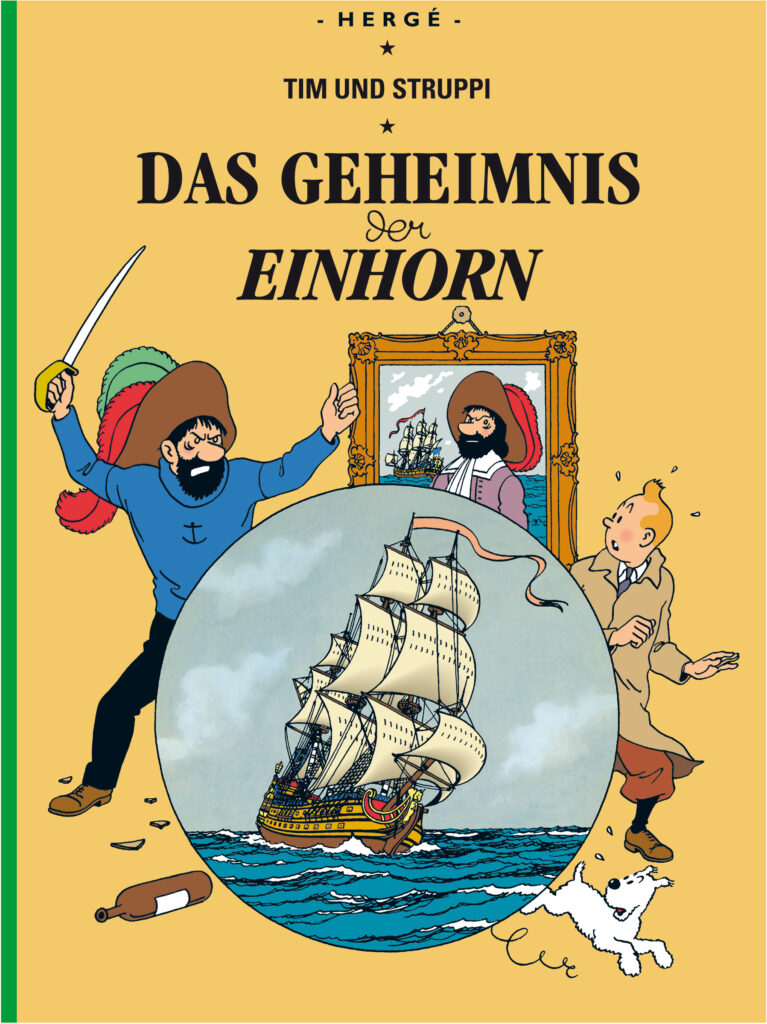

Ist Archibald Haddock der berühmteste Kapitän der Welt? Für die Generationen und Millionen Fans der Tim & Struppi Abenteuer gibt es keinen Zweifel. Der pfeiferauchende, cholerische und gepflegt fluchende Kapitän der Handelsmarine trägt massgeblich zur immer noch grossen Popularität der belgischen Comics bei. Zeichner Georges Remi alias Hergé packte noch Segelschiffe, Piraten und einen verborgenen Schatz dazu und schuf so einen erfolgreichen Mix, der die Zeit überdauert.

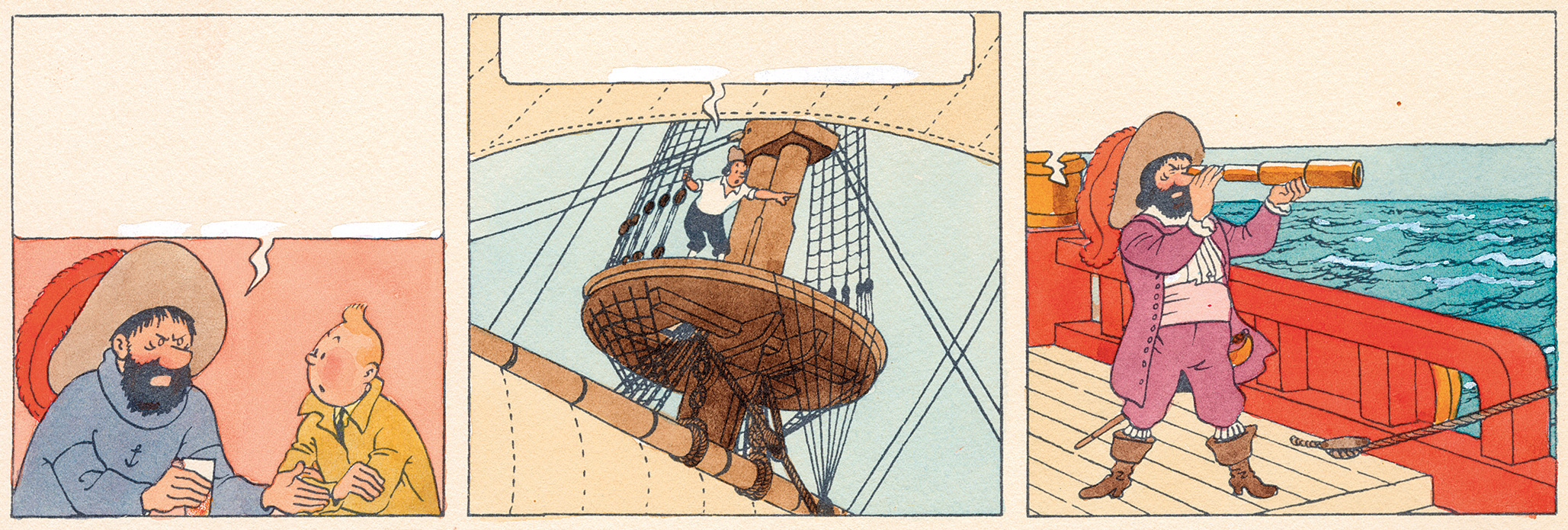

Im Album «Die Krabbe mit den goldenen Scheren» tritt Haddock 1940 zum ersten Mal auf. Tim trifft auf der Flucht vor Übeltätern an Bord des Dampfers «Karaboudjan» auf den Kapitän. Schiffsführer Haddock wird dort von seinem Ersten Offizier ständig alkoholisiert, damit dieser ungestört seinen kriminellen Machenschaften nachgehen kann. Bis zu Haddocks Einführung tauchten Nebenfiguren nur unregelmässig oder im Hintergrund auf. Hergé erkannte rasch Haddocks Potenzial als Gegenpol von Tim. Die Geschichten mit dem allzu perfekten Reporter Tim bekamen mit den menschlichen Schwächen und Stärken des Seemanns mehr Kolorit und eine gehörige Portion Situationskomik. Der alters- und familienlose Reporter Tim war als Held einer Pfadfinderpublikation entstanden und personifizierte die Werte der katholischen Jugendbewegung. Da kam ein missmutiger und cholerischer Kapitän als bunter Kontrast gerade recht. Vermutet wird übrigens, dass der Name Haddock bei einem Abendessen Hergés mit seiner Frau Germaine entstand. Germaine beschrieb einen geräucherten Schellfisch mit den Worten: «ein trauriger englischer Fisch». Was Hergé erst später erfuhr: tatsächlich lassen sich in Essex während des 17. und 18. Jahrhunderts nicht weniger als sieben Kapitäne und zwei Admiräle mit dem Namen Haddock nachweisen. Demzufolge könnte Francis Haddock Esquire, der Vorfahre des Kapitäns, aus England eingewandert sein und seinen Namen in Frankreich zu François, Chevalier de Hadoque geändert haben. Auf den vollständigen Namen des Kapitäns mussten die Leser übrigens mehr als 30 Jahre warten, erst in Hergés letztem Album «Tim und die Picaros» (1976) wird der Vorname Archibald ganz nebenbei erwähnt.

Doch wie konnte Hergé einen überzeugenden, trinkfreudigen Seemann, der Loch Lomond Whiskey liebt und Mineralwasser hasst, ohne Schimpfwörter darstellen? Der Einfall, den aufbrausenden Haddock in allerlei blumigen und wissenschaftlichen Ausdrücken fluchen zu lassen, war ein genialer Coup. In einem Interview im Mai 1971 antwortete Hergé auf die Frage, was seine Beziehung zu seinen Figuren sei: «Das bin ich in allen meinen Formen. Tim, das bin ich, wenn ich mal heldenhaft sein möchte. Die Schultzes, das bin ich, wenn ich mich mal blöd stelle, und Haddock, das bin ich, wenn ich mich zu etwas äussern möchte.» So lässt er Haddock phantasievoll und ideenreich fluchen – seine «Hunderttausend heulende und jaulende Höllenhunde!» (frz.: ‹Mille millions de mille sabords!›) sowie «Hagel und Granaten!» (frz.: ‹Tonnerre de Brest!›) werden zu geflügelten Worten. Intellektuell wie farbenfroh sind die Termini, die der Kapitän anstelle anstössiger Worte verwendet, wenn sich wieder mal seine Wut gegen jemanden entlädt: Hatschi-Bratschis und Ektoplasma, Autodidakt und geistiges Pantoffeltierchen – doch so bunt die deutschen Übersetzungen auch sein mögen, sie kommen nicht an die französischen Originale heran.

LA LICORNE – VORARBEIT IST ALLES

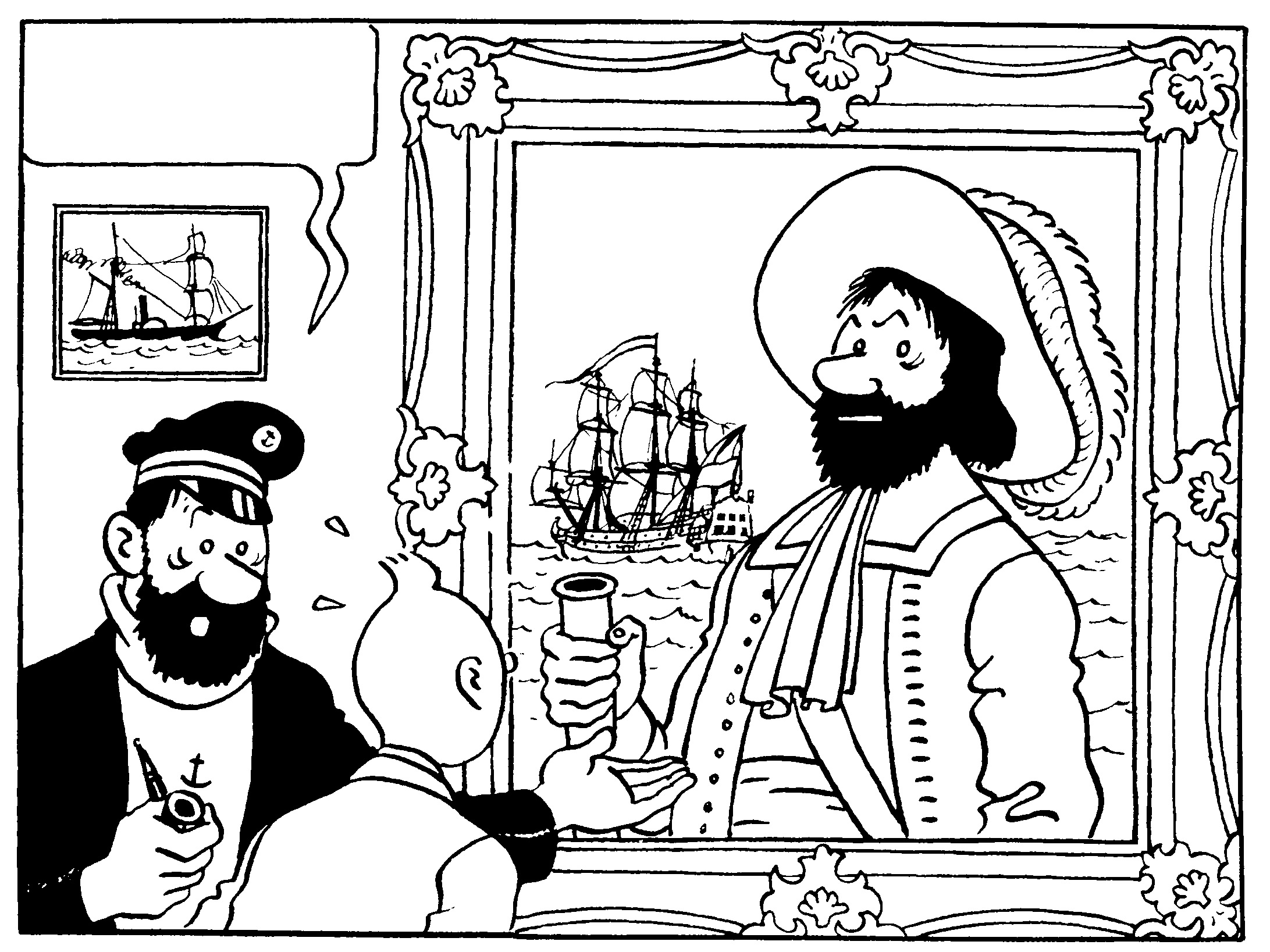

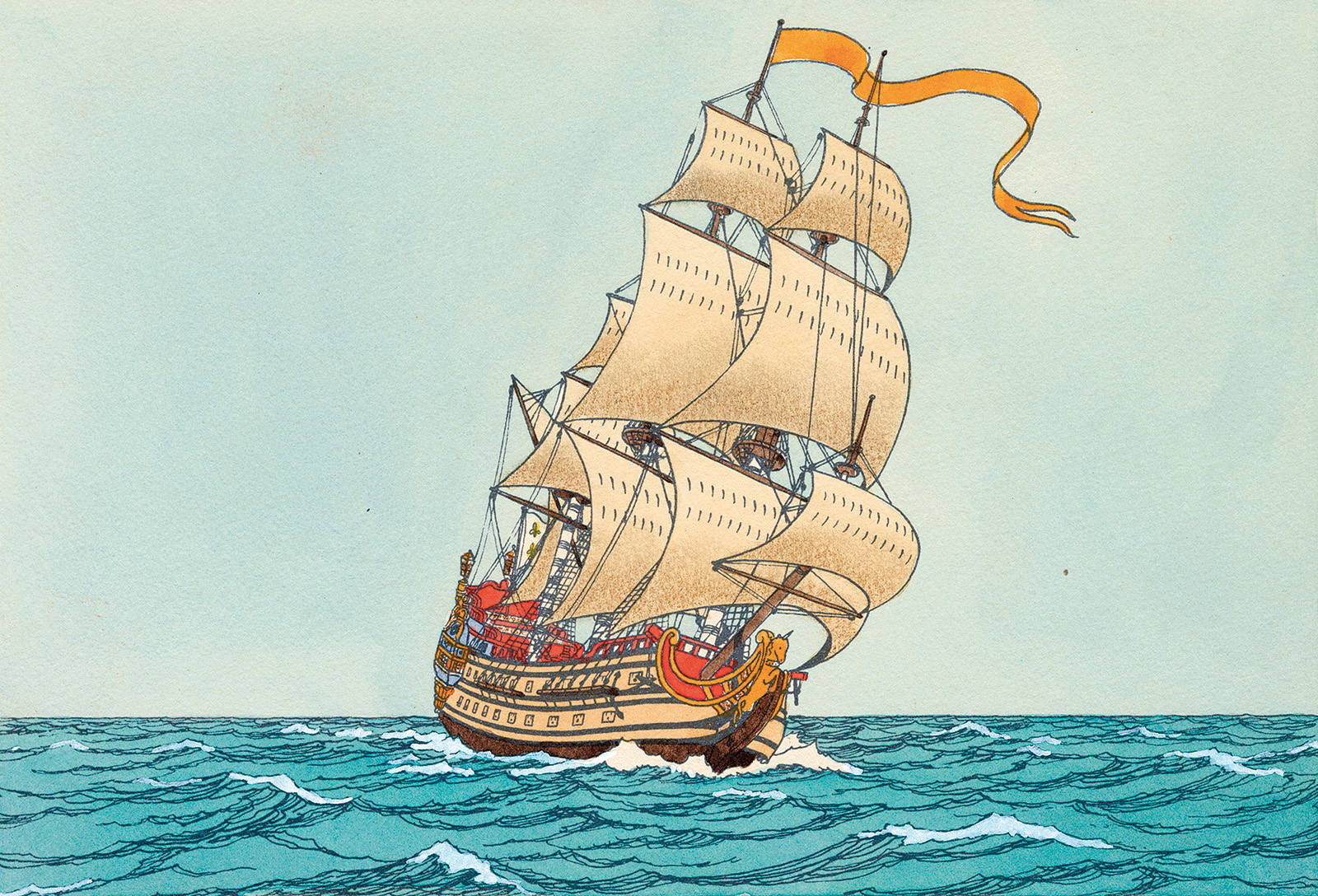

Georges Remi, der seine umgedrehten Initialen in französischer Sprache zu seinem Markenzeichen Hergé machte, war für die sorgfältigen Vorarbeiten seiner Alben bekannt. Das belegen seine Skizzenbücher und seine umfangreiche Sammlung von Vorlagen, die er akribisch anlegte und verwaltete. Deshalb wurmte es ihn, als Leser in Band 9 «Der geheimnisvolle Stern» den gezeichneten Dampfer kritisieren. Tim & Struppi fahren mit der «Aurora» gen Norden auf der Suche nach einem mysteriösen Meteoriten. Sie bemängeln, dass das Schiff im Comic nicht realistisch dargestellt ist und Ähnlichkeiten mit einem Kriegsschiff der Royal Navy aus dem Zweiten Weltkrieg aufweist, insbesondere mit dem Korvette-ähnlichen Rumpf. Bemängelt wurde die Tatsache, dass die Aurora, obwohl sie für eine arktische Expedition konzipiert wurde, über Merkmale verfügt, die eher für den Einsatz in wärmeren Gewässern sprechen. Hergé plant als nächstes eine Doppelalbum-Serie, in der Haddock eine führende Rolle spielen soll und intensiviert seine Recherchen, um allfälligen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. In Band 10 «Das Geheimnis der Einhorn» lässt er Haddock die Abenteuer seines Vorfahren, François, Ritter von Hadoque, Kommandant von seiner Majestät Linienschiff Einhorn (La Licorne), aufleben. Der stolze Dreidecker aus der Flotte des Sonnenkönigs segelt von Santo Domingo aus nach Europa, als er nach zwei Tagen auf See von Rackham dem Roten gekapert wird.

DAS IDEALE SCHIFF

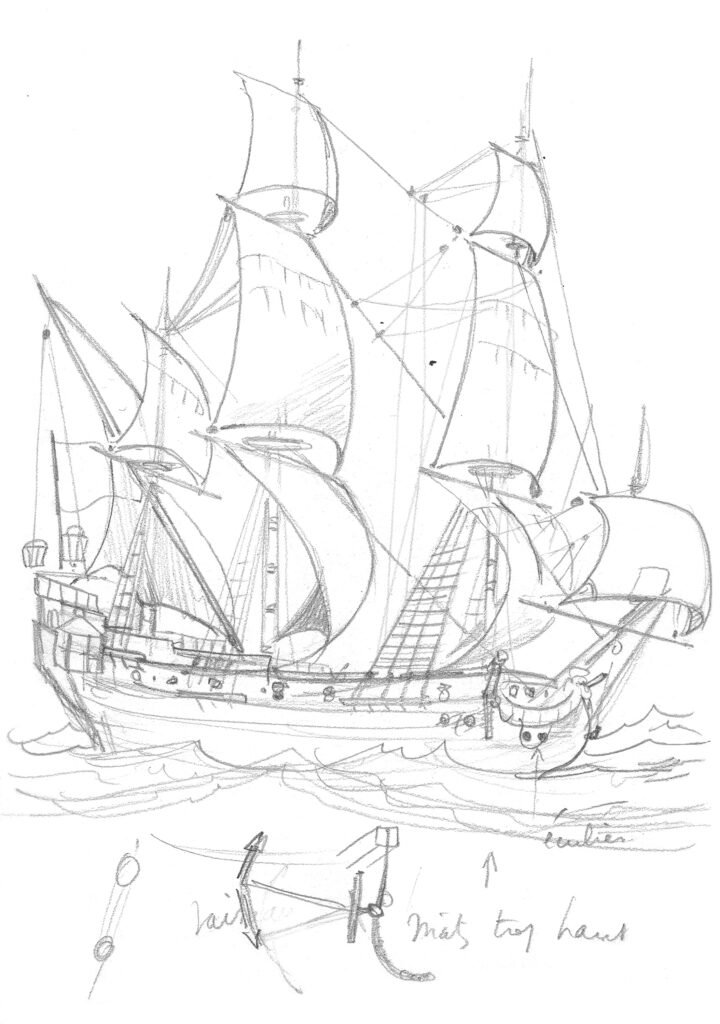

Doch wie sollte das Schiff aussehen, um möglichst wahrheitsgetreu zu wirken? Die Einstufung der Schiffe der Königlichen Marine, die anhand ihrer Tonnage und der Anzahl ihrer Kanonen erfolgte, änderte sich im Laufe des 17. Jahrhunderts. Für die Licorne ist die Epoche unter Ludwig XIV. relevant, als mit der Verordnung vom 15. April 1689 die Klassifizierung der Schiffstypen festgelegt wird. In die erste, zweite und dritte Klasse wurden die sogenannten «Hochbordschiffe» mit zwei oder drei mit Kanonen ausgestatteten Decks eingestuft. Die vierte und fünfte Klasse wurden als «Niedrigbordschiffe» bezeichnet. Die «hochbordigen» Schiffe bildeten die Schlachtlinie in der Seeschlacht. Ein Schiff des ersten Ranges war eine schwimmende Festung, konnte eine Tonnage von 2’500 Tonnen erreichen und bis zu 108 Kanonen tragen. Für den zweiten Rang lagen diese Zahlen bei 1’100 bis 1’400 Tonnen und 62 bis 78 Kanonen, für den dritten Rang bei 800 bis 1’050 Tonnen und 50 bis 69 Kanonen. Letzterer Schiffstyp der «Royale», der französischen Kriegsflotte, kam Hergé entgegen. Denn für seine Story will er den Piraten kein zu mächtiges Kriegsschiff entgegensetzen und entscheidet sich für ein kleines Schiff der dritten Klasse. Die kleinsten dieser Klasse, insbesondere die mit 50 Kanonen, waren im Kampf nicht in der Schlachtlinie aufgestellt, sondern wurden meist zur Eskortierung von Handelsflotten oder für punktuelle Einsätze eingesetzt.

Früher nahm man an, dass Hergé sich in Paris im Musée de la Marine nach Vorlagen für sein Schiff umgesehen hat. Doch während der Besatzungszeit waren Reisen nicht nur schwierig, sondern fast unmöglich. Ausserdem hatte das Museum schon 1939 die wertvollen Schiffsmodelle und Dokumente ausserhalb Paris auf dem Land in Sicherheit gebracht. Ein Hinweis auf die Inspirationsquelle findet sich im Archiv von Hergé. Es ist gut möglich, dass die belgische Seefahrtszeitschrift Wandelaer et sur l’eau die Inspiration für La Licorne war. Das Coverfoto ihrer Ausgabe vom November 1936 zeigt das Modell eines schwedischen Dreimasters aus dem 16. Jahrhundert, das dem stolzen Schiff von Hergé sechs Jahre später sehr ähnlich sieht.

Vor der Veröffentlichung der neuen Geschichte machte sich Hergé intensiv mit der Schiffbaukunst vertraut. Er erhielt von Prinz Rodolphe de Croy die Erlaubnis, Skizzen von dessen Modellsammlung anzufertigen. Zwei weitere Liebhaber des Meeres, die Brüder Chauveau, Antiquitätenhändler, konnten ihm ebenfalls ihre Modelle zeigen, von denen er Rümpfe oder die Takelage skizzierte. Sein volles Skizzenbuch zeugt von seinen umfangreichen Recherchen und Studien.

Doch die Realität will ihm nicht so richtig gefallen. Schliesslich ist Georges Remi auch Inhaber seines Werbetaliers Studio Hergé und weiss, dass Werbung ruhig übertreiben darf und gefallen muss. So setzt er auf ein Schiff dritten Ranges, das er mit der Basis eines Schiffes des zweiten Ranges kreuzt. Als Vorbild nimmt er die französische Le Brillant, deren Kanonenanzahl er reduziert und dessen Heck er verschmälert. Weitere Anleihen macht er bei der Soleil Royale und der Couronne. Name und Gallionsfigur übernimmt er von der englischen Fregatte Unicorn des 18. Jahrhunderts. Damit blieb er zwar insgesamt dem Stil der französischen Marine des 17. Jahrhunderts treu, aber die künstlerischen Freiheiten, die er sich nahm, führten nach Ansicht des Marinehistorikers Jean-Claude Lemineur zu «einer Reihe von Fehlern, die eine unüberbrückbare Kluft zwischen Hergés Vorstellung und der Realität schaffen». Umso besser! Denn der Experte gesteht ein, dass die strikte Einhaltung der historischen Wahrheit dazu geführt hätte, die Licorne banaler und weniger eindrücklich zu machen. Und so nicht die Emotionen geweckt hätte, die man bei Hergés Kreation empfindet.

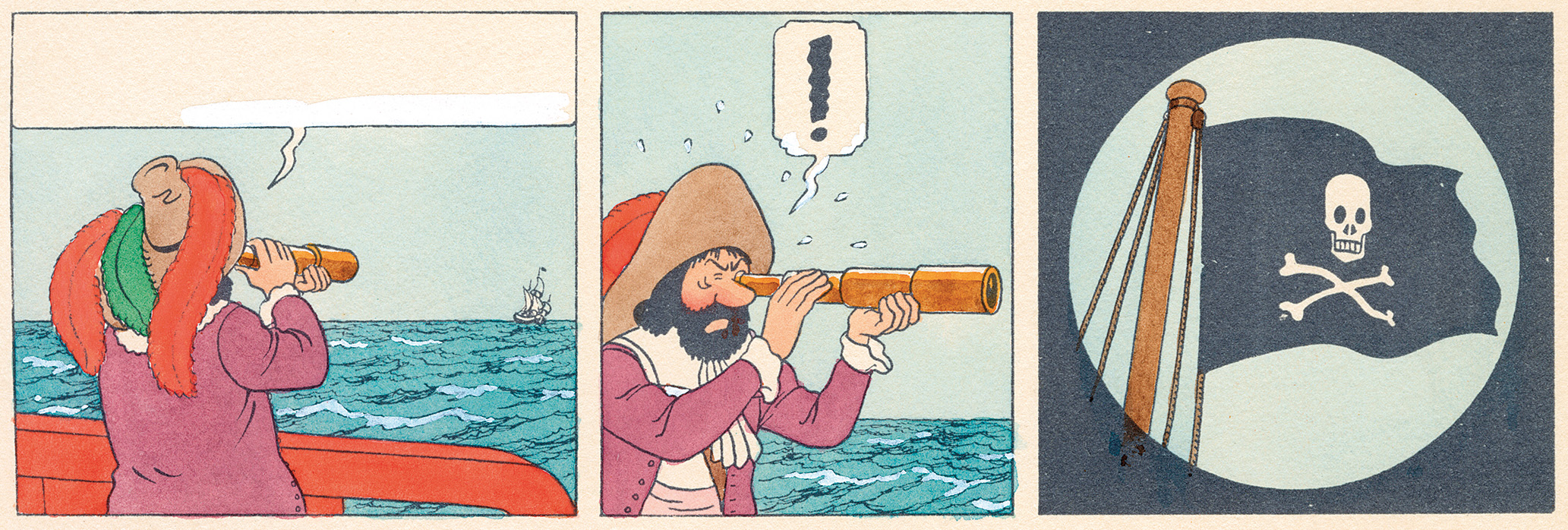

Es war also ein zusammengemixtes Schiff, das für die Licorne diente, die am 9. Juni 1942 ihren ersten Auftritt hatte. In der Ankündigung des Abenteuers auf der Titelseite der Zeitung Le Soir ist das Schiff noch sehr einfach gehalten. Auf dem gleichmässig flachen Deck stehen die drei Masten. Keine Segel, ausser dem Besansegel und einer ungewöhnlichen Fock. Auch die typische Galionsfigur des Einhorns fehlt noch. Hergé hat im Laufe der weiteren Ausgaben seine Version der Licorne immer weiter korrigieren und anpassen lassen. In der zuerst als Fortsetzung erschienenen Schwarzweis-Version hatten sich trotzdem ein paar dumme Fehler eingeschlichen. So ist die Piratenflagge fest am Mast fixiert und kann gar nicht gehisst oder gesenkt werden. In der farbigen Albumversion weht sie dann aber korrekt an der Flaggleine.

Hergé lässt von seinem Freund und Marinespezialist Gérard Liger-Belair sogar ein Modell anfertigen, um seine Schiffskreation dreidimensional studieren zu können. Die Konstruktionszeichnungen dienten dann für einen Bausatz der Licorne, den Hergé erfolgreich vermarktete.

FEHLERSUCHE FÜR NAVIGATOREN

Im Folgeband 11 «Der Schatz Rackhams des Roten» machen sich die Freunde auf die Suche nach dem Piratenschatz. Auf einem Dokument von Hadoque finden sich die Koordinaten, wo die Preziosen zu finden sind. Als sich das Expeditionsschiff an der angegeben Position befindet, ist dort keine Insel zu sehen. Tim findet den Fehler: Haddock hatte die Position auf Basis des Greenwich-Meridians abgesteckt, der ab 1738 als Nullmeridian festgelegt war. Sein schlauer Freund weiss aber, dass der Vorfahre 1698 bestimmt mit dem Meridian gerechnet hat, der durch Paris verlief. Aber auch das ist falsch. Denn schon 1634 dekretierte der französische König Ludwig XIII., dass der Nullmeridian durch die kanarische Insel Ferro (heute El Hierro) zu legen sei. Das galt für die französische Marine bis 1718, erst ab diesem Jahr wurde der Meridian von Paris angewandt.

Eingefleischte Tim & Struppi Fans machen sich ein Vergnügen daraus, Fehler oder Ungereimtheiten in den genialen Alben zu finden. Manchmal stossen sie aber auch auf ganz nette Details. So schrieb ein Leser, dass der Kapitän der Olympic, des Schwesterschiffes der Titanic, ein gewisser Herbert J. Haddock war…

T: Stefan Detjen

F: ©HERGÉ/MOULINSART